型クラス:開世界のインターフェース

*訳注:開世界の原語は"Open-world"。

型クラスは、Javaのインターフェースに似ていますが、より柔軟です。

Scalaではtraitを使って宣言します:

trait Show[A] {

def shows(a: A): String

}

"インターフェース"をmix-inするスタイルとは微妙に違うことに注意してください:

trait Show {

def shows(): String

}

型クラスに型を追加するにはこうします:

implicit val IntShow = new Show[Int] {

def shows(a: Int) = a.toString

}

型クラスを使う

Scalaのimplicitを使います:

def shows[A](a : A)(implicit shower: Show[A]) = shower.shows(a)

もしくはコンテキストバウンドを使います:

def shows[A : Show](a : A) = implicitly[Show[A]].shows(a)

(implicitly は predef で定義されています: def implicitly[A](implicit a : A) = a)

Scalaz は典型的な型クラスをpimpしてくれているので、こうするだけで出来ます:

3.shows // スコープ中に"Show[Int]"インスタンスが必要です。さもなくば型チェックに失敗します。

開世界仮説

何が得られる?

- 型クラスのインスタンスを、その型自身の外側で定義できます。

-

IntはShowについて知らないのです。 - これが 開世界仮説 です。

- Scalaでは、型クラスインスタンスをスコープ内に定義することでoverride できます:

def unaryShows(x : Int) : String = { implicit val AltIntShow = new Show[Int] { def shows(i : Int) = (1 to i) map(_ => "|") mkString } shows(x) } println shows(5) // prints '5' println unaryShows(5) // prints '|||||'

型クラス ≠ サブタイプポリモーフィズム

Scalaの型クラスでできないこと(少なくとも簡単ではない):

interface Show {

String show();

}

class Foo extends Show {

public String show() {

return "a foo";

}

}

class Bar extends Show {

public String show() {

return "a bar";

}

}

List[Show] showList = new ArrayList(new Foo(), new Bar(), new Foo());

for (String s : showList) {

System.out.println(s.show);

}

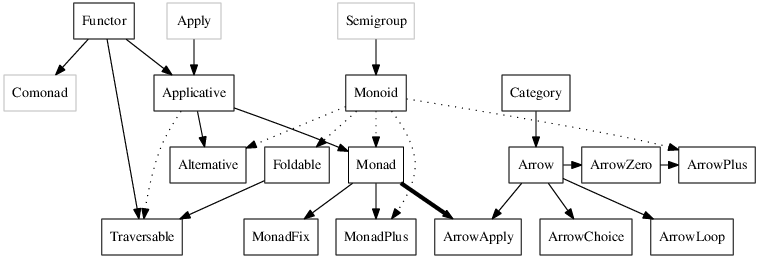

型クラスペディア(The Typeclassopedia)

この型クラス階層は関数型のコードにおいて大変有用であることが証明されています:

- 関数型デザインパターン

- 型クラスには不思議なトリックのようなものはほとんどありません

- Scalaではscalaz (scala-zedと発音)というライブラリが提供してくれています

- ここでの例はscalaz 7.0.0に基づいています。

- この階層はHaskellで定義されているものです--- が、完璧ではありません

ここではファンクタ(Functor)、Applicativeファンクタ、モナド(Monad)、モナド変換子(Monad Transformers)、トラバーサブル(Traversable)を扱います。

*for-comprehensionとモナドの関係も扱います。

ファンクタ(Functor)

*訳注:ファンクタは関手とも呼ばれます。

ファンクタとは、単に「写像できる何か」のことで、次の一個のメソッドで定義されます:

trait Functor[F[_]] {

def map[A,B](fa: F[A])(f: A => B) : F[B]

}

Option型に対するのファンクタのインスタンスは次のように定義されます:

implicit val OptionFunctor = new Functor[Option] {

def map[A, B](fa: Option[A])(f: A => B) : Option[B] =

fa match {

case Some(a) => Some(f(a))

case None => None

}

}

Haskellでは、引数が逆になります:

class Functor f where

fmap :: (a -> b) -> f a -> f b

Haskell版を見ると、f がファンクタのコンテキストに持ち上げられている(lifted)のがわかります。

ファンクタとしての関数の楽しみ

"写像できるもの" から自明な例が導かれます:

- リスト

- ツリー

- マップ

自明でない例を見てみましょう: 関数です!

implicit def FunctionFunctor[R] = new Functor[({type l[a] = R=>a})#l] {

def map[A, B](fa: R => A)(f: A => B) : R => B = (x => f(fa(x)))

}

クイズ: すこし変わった方法でmapを定義しましたが、これが表現している単純な概念とは何でしょう?

もう一度、Haskell版のfmapを見てみましょう:

fmap :: (a -> b) -> f a -> f b

この f a を r -> a 置き換えてみてください。

fmap :: (a -> b) -> (r -> a) -> (r -> b)

*訳注:FunctionFunctor[R]はRを定義域とする関数を表していて、ここで定義されたmapはR=>aとa=>bからR=>bという関数を返す、つまり関数の合成の概念を表している。

余談: ここが"ボックス"のアナロジーが壊れ始めるところです。そして、「計算のコンテキスト」という曖昧な言葉を使い始めることになるのです。

*訳注:日本では"ボックス"ではなく"コンテナ"というアナロジーが使われることが多い。

ファンクタの法則

ファンクタには、ファンクタが"正しく振る舞える"ようにするための、いくつかの制約が存在します:

map(fa)(id) === fa (恒等関数の写像先は恒等関数であること)

map(fa)(f compose g) === map(map(fa)(g))(f) (合成関数の写像先は、各関数を写像した関数を合成であること)

これらの法則は、馬鹿げたmapの定義を回避するもので、渡された関数がどう振る舞うか予測できるようにしています。

これらの法則は、型システムでは保証できないことに注意してください。

余談: パラメトリシティ

大きな弱みは大きな力を生み出す。(With great weakness comes great power...)

Ben "Pierce" Parker

多くの力は多くの問題を生み出す。(Mo' power, mo' problems...)

Biggie Smalls

def fun[A](a : A) : A = ...

funって何?

val x : List[Int] = ... def foo[F[_] : Functor](fs : F[Int]): F[Int] = ...

foo(x).lengthって何?

Applicative ファンクタ

mapだけでも様々なことが出来ますが、足りない時もあります。

次の例を考えましょう:

def parse(s : String) : Option[Int] = ...

2つのパースされた整数をmapを使って足してみましょう:

parse("3").map((x: Int) => (y: Int) => x + y) // ???

これだとOption[Int => Int]という型が返ってきてしまいます。どうすればよいでしょう?

もっと強力なmapのような操作が必要です。

Applicative ファンクタ

さぁFunctorに能力を追加しましょう:

trait Applicative[F[_]] extends Functor {

def <*>[A, B](fa: F[A])(f : F[A => B]) : F[B]

// ... Applicativeにはまだ必要なものがありますが, 後で紹介します

}

これを使うと前の例はこんな風に出来るようになります:

(parse("3")).<*>(parse("Nope").map(x => (y : Int) => x + y))

(オェッ)

Applicative の文法

Haskellでは、もうちょっとわかりやすくなります:

(+) <$> parse("3") <*> parse("Nope")

少し一般化してみましょう。このような純粋な関数があるとします:

f x y z

この関数を"effectful"な引数を渡して呼ぶにはこのようにします:

f <$> x <*> y <*> z

ScalazのApplicativeBuilder を使うといくらかは改善できます:

(parse("3") |@| parse("Nope"))(_ + _)

|@|

(マコーレー・カルキン関数)

Applicativeの話題をもう少し

もしOptionでない引数があったらどうする?

(parse("3") |@| 4 /* だめだめ、マコーレーにはカルキンじゃなきゃ */) (_ + _)

そこで、小さな変更を加えましょう:

trait Applicative[F[_]] extends Functor {

def <*>[A, B](fa: F[A])(f : F[A => B]) : F[B]

def point[A](a : A): F[A]

}

演習: Option型に対するApplicativeファンクタのインスタンスを定義してください

上の例はpointを使うとこんな風に書けるようになります:

(parse("3") |@| 4.point[Option]) (_ + _)

モナド(Monad)のチュートリアル

モナド(Monad)

さっきと同じように、新しいタスクについて考えて、何がうまく行かないかを見てみましょう。

再びparseの例を考えます:

def parse(s : String) : Option[Int] = ...

入力されるStringがクエリパラメータだったらどうでしょうか?

val x : Option[String] = params.get("x")

今、Option[String]型の値とString => Option[Int]という型の関数があります。

このときmapしかなかったらどうなるでしょうか。

x.map(parse) // Option[Option[Int]] ??

モナド(Monad)

さぁApplicativeに能力を追加しましょう:

trait Monad[F[_]] extends Applicative {

def >>=[A, B](fa: F[A])(f : A => F[B]) : F[B]

}

これはバインド(bind)と発音します。

これで、先の例はこんな風に出来るようになります:

params.get("x") >>= parse // Option[Int]

もっとweb-basedな計算機らしい例にしてみましょう:

params.get("x") >>= parse >>= (x => (params.get("y") >>= parse) map (_ + x) )

(オェッ)

救いの糖衣構文

最後の例から、こんな典型的なパターンが考えられます:

monadicX >>= (x => monadicY >>= (y => monadicZ map (z => x+y+z)))

最後のmapまでbindが入れ子になっています

少しリフォーマットしてみるとこうなります:

monadicX >>= (x => monadicY >>= (y => monadicZ map (z => x+y+z )))

Scalaではfor-comprehensionを使ってこう書けます:

for {

x <- monadicX

y <- monadicY

z <- monadicZ

} yield x + y + z

(大分良くなった!)

ありふれた風景の中に潜むモナド

Option よりも先の例に進みましょう。 関数(function)にもファンクターのインスタンスがあることを思い出してください。

def map[A, B](fa: R => A)(f: A => B) : R => B = (x => f(fa(x)))

関数ファンクタに対するモナドインスタンスはどうなるでしょう?

implicit def FunctionMonad[R] = new Monad[({type l[a] = R=>a})#l] {

def >>=[A, B](fa: R => A)(f: A => R => B) : R => B = (x => f(fa(x))(x))

...

}

これはReaderモナドとして良く知られるものです. 少し不可思議に見えますが、どういう場面で便利に使えるのかを見てみましょう。

Reader モナドのやる気を引き出す

Webアプリの絶対URLを構築しなければならないとしましょう。アプリはベースURLを持っているとします。

def makeAbs(base: AbsURL, url: URL): AbsURL = AbsURL(base + url)

しかし、これだと繰り返しが多くなってしまいます:

val links = Map("self" -> makeAbs(baseURL, "/widgets/523"),

"parent" -> makeAbs(baseURL, "/widgets") )

そこで、makeAbs を Reader として定義しましょう:

def makeAbs(url: URL): Reader[AbsURL, AbsURL] = Reader(base => AbsURL(base + url))

これまで行ったのは全部構文のトリックで、こんな風に書けるようになります:

(for {

self <- makeAbs("/widgets/523")

parent <- makeAbs("/widgets")

} yield Map("self" -> self, "parent" -> parent))(baseURL)

Reader を、最終的な結果を生み出すためのリードオンリーな環境(引数)を伴う計算、と考えてみてください。

埋込み言語としてのモナド

ここに、モナドのアイデアを理解するための武器があります。これを考えてみてください:

for {

x <- monadicX

y <- monadicY

} yield x + y

Q: このコードはどう動くでしょうか?

A: モナドの種類によります。

モナドを使ったfor-comprehensionは、モナドによってセマンティクスを定義される埋込みプログラミング言語と見なせます:

| モナド | セマンティクス |

|---|---|

Option |

無名の例外 |

Reader |

グローバルな環境 |

Validation |

記述的な例外 |

List |

非決定的な計算 |

複数の作用を扱う言語

実世界では、複数のモナド(作用)を扱わなければいけません:

- データストアは、DBの設定(

Reader)を取りますし、コネクションは失敗する(Validation)かもしれません - 計算は非同期(

Future)かも知れませんし, 複数の結果を生成する(List)かもしれません - リモート呼び出しは、サービスがダウンしていたら失敗する(

Validation)かもしれませんし, レスポンスをログ出力(Writer)したいでしょう

では、なぜ入れ子になったモナドが醜いかを見てみましょう。計算機にリードオンリーな環境を追加してみましょう:

type Env = Map[String, Int] def lookup(s: String): Reader[Env, Option[Int]] = Reader(env => env.get(s) orElse parse(s))

すると、Readerを使うことで、envを繰り返し書かずに、2つの数を足し合わせることが出来ます:

for {

xOpt <- lookup("3")

yOpt <- lookup("y")

} yield (for {

x <- xOpt

y <- yOpt

} yield x + y)

(オエッ)

どこまでも続く...

訳注: 英語で、無限後退(Infinite regress)のことを"Turtles all the way down"と表現する事があり、この場合、無限にモナドが入れ子になる様子を表現している。

俺が合成すると、奴らは嫉妬する

訳注: タイトルの原語は"They see me composin'... they hatin'"。"They See Me Rollin They Hatin"という歌詞の捩りだと思われる。

モナドが合成(composed)できたら人生は簡単だ. モナドM[_] と N[_] が与えられた時, M[N[_]] はモナドだろうか?

ファンクターだとうまくできる:

implicit val ComposedFunctor[M: Functor, N: Functor] = new Functor[...] {

def map[A, B](fa: M[N[A]])(f: A => B) : M[N[B]] = fa.map(_.map(f(_)))

}

皮肉なことに(結婚式の日の雨みたいに)、一般的には、モナドは合成出来ません。挑戦してみてください:

implicit val ComposedMonad[M: Monad, N: Monad] = new Monad[...] {

def >>=[A, B](fa: M[N[A]])(f: A => M[N[B]]) : M[N[B]] = // ???

}

モナド変換子(Monad Transformer)

一つの解決策は モナド変換子 です。 変換子は モナディックな値の "ラッパー" です:

case class OptionT[F[+_], +A](run: F[Option[A]]) {

// 中身はこの後すぐに出てきます

}

ラップされた値は、入れ子になった内部のモナドのユーティリティ関数を公開します:

OptionT(List(Some(3), None, Some(4))).getOrElse(0) // List(3, 0, 4)

最も大切なのは、この変換子自体がモナドになることです:

case class OptionT[F[+_], +A](run: F[Option[A]]) {

def >>=[B](f: A => OptionT[F, B])(implicit F: Monad[F]): OptionT[F, B] =

new OptionT[F, B](

self.run >>= (a => a.match {

case None => F.point(None)

case Some(s) => f(s).run

}))

...

}

変換子はどれだけでも深く入れ子に出来ます!

さっきの例から亀を無くす

訳注: タイトルの原語は"De-turtling our previous example"。無限の入れ子を無くすという意味で"De-turtling"と表現している。

scalaz は主なモナドに対してモナド変換子を定義しています:

OptionTListTEitherTReaderT, akaKleisli

先の例をReaderTを使って綺麗にしてみましょう。 以前の例はこうです:

for {

xOpt <- lookup("3")

yOpt <- lookup("y")

} yield (for {

x <- xOpt

y <- yOpt

} yield x + y)

ReaderT を使うとこうなります:

for {

x <- Kleisli(lookup("3"))

y <- Kleisli(lookup("y"))

} yield x + y

(大分良くなった!)

モナド変換子の型クラス

モナド変換子にも型クラスがあります。その型クラスには一つだけliftM という関数が定義されています:

trait MonadTrans[F[_[_], _]] {

def liftM[G[_] : Monad, A](a: G[A]): F[G, A]

}

liftM はベースとなるモナドの計算を変換されたモナドに"持ち上げる"機能を提供します:

(for {

x <- OptionT(List(Some(3), None))

y <- List(1,2).liftM[OptionT]

} yield x + y).run // List(Some(4), None, Some(5), None)

モナドを合成するもう一つの方法

Monadのもう一つの定義方法はモナドの合成問題にある気付きを与えます。 バインド(>>=)の変わりに, join と呼ばれる関数を定義する方法です:

trait Monad[F[_]] extends Applicative {

def join[A](fa: F[F[A]]): F[A]

}

演習: join と map を使って >>= しなさい。

join を使って, M[N[_]] のモナドを作りましょう。 F[_] の変わりに M[N[_]] を使うと, こうなります:

def join[A](fa: M[N[M[N[A]]]]]): M[N[A]]

(ヒャー!)

M と N で定義されている join は役に立ちません。なぜなら、違うモナドに"ブロック"されてしまっているからです。でも、もしモナドを"交換(commute)"できたらどうでしょう?つまり M と N の順番を入れ替えられたら?

def sequence[A](a: M[N[A]]): N[M[A]]

うまくいきます! 与えられた sequence 関数を使って合成されたモナドを定義することが出来ます。

Traverse

Traverse 型クラスは2つのファンクタを交換する機能だけを提供します:

trait Traverse[M[_]] extends Functor {

def sequence[N[_]: Applicative, A](mna: M[N[A]]): N[M[A]]

}

(scalaz では、traverse: M[A] => (A => N[B]) => N[M[B]] という関数に基づく、別の定義方法を採っています。)

Traverse はそれ自体で非常に便利です。例えば、非同期な計算のリストを、リストを返す非同期な計算に変換してみましょう:

List(future { doCalc1() }, future { doCalc2() }).sequence // Future[List[Int]]

これは、型付きの fantasy land に住む利点の一つです...

タダ(free)でモナドを合成する

もしモナド N が Traverse の条件を満たすならば、 "タダ(free)"で合成モナドを得ることが出来ます:

implicit val ComposedMonad[M: Monad, N: Monad: Traverse] = new Monad[...] {

def >>=[A, B](fa: M[N[A]])(f: A => M[N[B]]) : M[N[B]] = // ???

}

演習: ComposedMonad の >>= を実装しなさい。

"タダ(free)"の変換子はいつも希望通りのセマンティクスを提供するとは限りませんが、モナド変換子の実装として利用することが出来ます。scalaz では、この"タダ(free)"の定義方法は使っていないことに注意してください。